「弁理士 やめとけ」で検索してきた方へ。

この記事は、特許事務所とメーカー知財部に勤務経験がある弁理士が書いています。

弁理士はやめとけと言われてしまうのはなぜなのか?

理由をひとつひとつ検証していきましょう。

弁理士はやめとけと言われる理由5つ

①資格だけでは食えなくなった

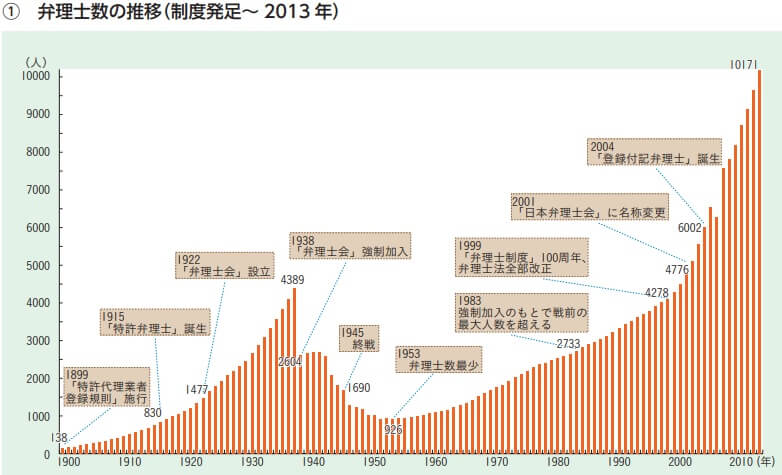

弁理士の登録人数は増加傾向にあり、2013年頃に10,000人を超えました。

近年では横ばい傾向であり、2021年現在では11,513人となっています。

引用元:弁理士白書、日本弁理士会会員の分布状況

弁理士は飽和しているから資格だけでは食えない時代となりました。

それはおそらく事実だと思います。

しかし、次の2つの理由から「登録人数の増加=競争の激化」という単純な図式は成り立ちません。

- 資格を持たない補助者の数が不明だから

補助者とは弁理士の業務を補助する人で、弁理士の監督のもと、出願案件を担当しています。

「補助」と言ってもベテランの補助者の場合は、下手な弁理士よりも多くの案件を処理しています。

弁理士の登録人数には補助者が含まれていないので、出願業務に従事する人数の推移はデータからは分かりません。。

弁理士試験の合格率が近年上昇してきたため、長年受験し続けてきた補助者が続々と合格してきているとの見方もできます。

この場合、弁理士が増加しても出願業務を従事する人数は変化しません。

- メーカーに勤める企業内弁理士が増加しているから

企業内弁理士の多くは出願書類を作っていません(私もです)。

近年、企業内弁理士が増加してきていますが、その増加はパイ(出願案件)の取り合いにはあまり影響しないと考えられます。

ちなみに資格さえ取れば安泰でなくなったのは、弁護士など他の士業も同様です。

実際に「弁護士 やめとけ」、「会計士 やめとけ」、「司法書士 食えない」などで検索している人が一定数います。

また、安泰というイメージの公務員でも「公務員 やめとけ」、「公務員 オワコン」などでググられています。

弁理士に限らず資格試験や就職試験に合格したとしても、それだけでは食っていけない時代になったようです。

②特許出願件数が減少している

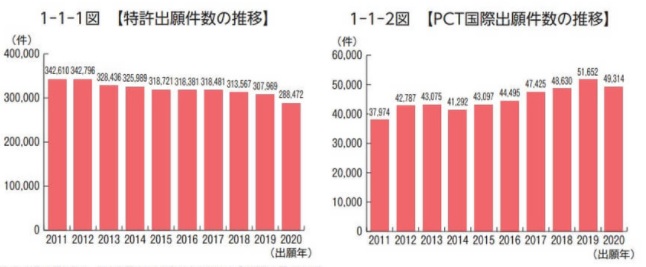

特許出願件数の推移も「やめとけ」と言われるひとつの要因になっています。

グラフから分かるように2011~2020年の間に国内の特許出願件数は減少しています。

一方、PCT出願(外国出願の一種)は増加傾向ではありますが、 PCT出願の数は国内出願の数よりも一桁少ないです。

つまり、PCT出願の増加は国内出願減少の埋め合わせにはならず、特許出願全体としては減少傾向にあります。

この事実をもって「弁理士はやめとけ」という人がいるようです。

しかし、金額ベースで考えると、実は一概に減少しているとは言えません。

詳しい説明は省略しますが、PCT出願1件は複数国(おそらく平均で3~4か国以上)の外国出願に相当します。

そして外国出願には出願書類の翻訳など多くの手続きが必要になるため、国内出願よりも全体の手数料が高額です。

これらの要素を考えると、特許に使われる費用全体はあまり変化していないと予想されます。

ちなみに国内出願減少の理由は、産業のグローバル化の影響で企業が限られた予算を外国出願に多く割り振るようになったから、とも言われています。

私の感覚的にも特許業界が貧しくなっているようには思いません。

③勤めた特許事務所がブラックだった

勤め先の特許事務所で嫌な思いをした経験から「やめとけ」と言っている人もいるでしょう。

残念ながら明らかなブラック特許事務所は存在しており、よく調べずに入所してしまうと大変です。

特許事務所に不満を感じるパターンには次のようなものがあります。

未経験なのに指導してもらえない

未経験で特許事務所に就職した場合、先輩から指導をしてもらうことになります。

実務の習得は、弁理士試験の勉強以上に自力では難しく、仕事をこなしながら少しずつ覚えていくしかありません。

しかし、実質的な指導をほとんどしてもらえない特許事務所もあります。

そういった特許事務所では未経験者の多くは数か月で脱落してしまいます。

激務すぎる

特許事務所としては仕事の依頼が多いのはよいことです。

そのような特許事務所では一人当たりの仕事量も多くなる傾向にあります。

もし、実力がついていないうちに大量の仕事を割り振られてしまうと、捌ききれなくなるおそれがあります。

特許事務所のカラーに合わない

特許事務所にはそれぞれのカラーがあります。

職員が数人だけの小規模な事務所。100人以上の大規模な事務所。

個人や中小企業からの依頼が多い事務所。大企業からまとまった数の依頼がある事務所。

教育制度がシステム化されている事務所。伝統工芸を伝承するように教育する事務所。

所長の個性が強い事務所。

自分に合わない特許事務所に入所してしまうと、自分も事務所側も辛い思いをしてしまいます。

④年収が低い

年収が低いから「弁理士はやめとけ」という人もいます。

しかし、客観的なデータとして弁理士の平均年収は約575万円であり、日本の平均年収よりも高い水準です。

このデータにはメーカー勤務の弁理士も含まれていますが、彼らの多くは弁理士でない人と給与水準が同等であり、平均年収を引き下げています。

つまり、特許事務所勤務の弁理士の平均年収はより高く、約700万円(ただし、正式なデータではありません)と言われています。

年収が低いと感じている人は、実務能力がまだ身に着いていないか、不当に低賃金の特許事務所に勤務していると考えられます。

⑤弁理士はAIに代替されるという予想がある

弁理士業務は92.1%の確率でAIに代替されるとの研究が発表されています(2015年オックスフォード大学、野村総合研究所)。

この研究を根拠に弁理士には将来性がないと言っている人もいます。

なお、研究によると、他の士業の多くも高確率でAIに代替されると評価されており、AI代替可能性が低いのは弁護士、中小企業診断士だけでした。

ルーティーン業務ほどAI代替可能性が高いという専門家の見解があり(マサチューセッツ工科大学のデイビッド・オーター教授)、弁理士業務はルーティーン業務の要素が強いと判断されているようです。

しかし、研究者は弁理士業務を理解した上でAIに代替されると言っているのでしょうか?

自分の経験から考えて弁理士業務にはルーティーン化できない要素は山ほどあります。

- 出願対象の発明は前例のない一点ものである

- 発明の内容をヒアリングする(話が苦手な発明者からもうまく情報を引き出す必要がある)

- 具体的な発明品の中から、抽象的な技術的思想を抽出する

- クライアントの要望も考慮して柔軟に出願方針を立案する

上記はほんの一部に過ぎません。

AIの発展は目覚ましいため誰も正確に未来予測はできませんが、弁理士業務がAIに代替されるとは少なくとも現時点(2021年)では思えません。

弁理士会も、92.1%という数字を算定した根拠に具体性がないとして研究結果に反論しています(Business Journal)。

まとめ

「弁理士はやめとけ」の5つの理由についてまとめてみます。

①資格だけでは食えなくなった → そのとおりだが、他の士業でも同じ。資格だけで食えないのは時代の流れ。

②特許出願件数が減少している → 外国出願が増加しているので、売り上げが落ちているとは言えない。

③ 勤めた特許事務所がブラックだった → 事務所選びに原因あり。

④年収が低い → 弁理士の平均年収は全国平均より上の水準。

⑤弁理士はAIに代替されるという予想がある → 根拠に乏しい。

このように「弁理士はやめとけ」には説得力がないというのが私の結論です。

弁理士を「やっとけ」と思う理由3つ

「弁理士はやめとけ」といくら世間が言おうとも、私は弁理士を「やっとけ」と思っています。

もちろん仕事には向き・不向きがありますので、一意見として参考程度に受け止めてください。

世界的に特許の重要性が高まっている

通信や物流の発達によりビジネスに国境がなくなってきており、企業間の競争が激化しています。

その流れの中でアップルVSサムスンの特許訴訟など知財の重要性を再認識させる事件が相次いでいます。

また、世界各国で損害賠償額を引き上げる動きがあるなど、特許を取得するメリットが大きくなってきています。

今後、特許の重要性が認識されていけば、知財業界に追い風が吹くようになるでしょう。

働きやすい環境を選択できる

自分に合った特許事務所を選ぶことができれば、一般企業よりも自由に働くことができます。

勤務地、勤務時間、テレワークの可否、服装など希望条件に合う職場を見つけるのは難しくありません。

特許事務所選びを成功させるためには、次のような経路で徹底的に情報収集しましょう。

- 知人からの口コミ

- 転職エージェント

- インターネット上の評判

- 事務所のウェブページ

- 就職面接

弁理士資格はパスポート

弁理士資格を取得することで、特許事務所を開設できる、クライアントの窓口になれる、就職・転職で有利になるといったメリットがあります。

弁理士資格はそれだけでは食っていけないと説明しましたが、将来の目標を実現するためのパスポートにはなります。

生き残る弁理士になるには?

付加価値を身に着ける

言われたとおりに出願書類を作成するだけでは、他の弁理士と差別化できません。

特許事務所に出願依頼する立場から言えば、知財戦略、出願方針などを積極的に提案してくれる弁理士に依頼したくなります。

そういった付加価値を身に着ければ、AIにも代替されにくく、生き残る弁理士になれると思います。

指導力を身に着ける

弁理士業務の指導はなかなか難しく、高い指導力を持っている弁理士が少ないのが現状です。

新人を指導できる人は特許事務所でもメーカーでも重宝されます。

自分一人でできる業務量には限界がありますが、人を育てることで結果的に何倍ものアウトプットを生むことができます。

AIをうまく活用する

AIの脅威について話をしましたが、むしろAIと共存して活用することを考える方が建設的です。

AIは使い方次第で作業負担を軽減してくれる便利な存在になり得ます。

弁理士なら新しい科学技術に敵対するのではなく、柔軟に取り入れていきたいところです。

実際に期限管理、特許・商標調査、特許翻訳など様々な場面でAIを活用する試みがなされています。

弁理士試験の勉強を始めるなら

もし、弁理士になる決心ができたら、早くスタートを切るためにさっそく弁理士試験の勉強を始めましょう。

短期合格するには、独学よりも予備校や通信講座で勉強した方が圧倒的に有利です。

コメント