この記事は、LEC弁理士講座を受講して合格した現役の弁理士が書いています。

最近、資格試験の学習サービスが増えてきていますが、資格スクエアはその中で注目されているサービスのひとつです。

新しいサービスだけに資格スクエア弁理士講座を受講してよいか迷っている方は多いと思います。

このページでは、資格スクエア弁理士講座の評判・口コミについて調査し、おすすめできるサービスなのかを検証しています。

資格スクエア弁理士講座の評判・口コミ

弁理士試験合格者・受験生からの資格スクエアの評判を紹介します。

講義の評判

通勤電車やベッドの中など、あらゆる場面で講義を受けたので、かなりのスピードで勉強を進めることができました。

引用元:https://www.shikaku-square.com/congrats/8

弁理士試験くらい範囲が広いと、分からない箇所があっても「立ち止まらずに先に進む」ことが重要と思うので、

資格スクエアをフルに利用したことで合格を勝ち取れたのだと思います。

資格スクエアのようなオンライン講座のメリットは、隙間時間を活用してマイペースに学習できることです。

実際に資格スクエアの体験講座を受けてみましたが、受講画面の操作性・機能性がよく、ストレスフリーに学習できる印象を受けました。

休日は、一日中青本の講座を視聴していた日も結構ありました。読むのに苦労する青本を繰り返し読めるので、重宝しました。

引用元:https://www.shikaku-square.com/congrats/7

最後、特に口述は条文と青本だったので、そのおかげで合格したと思います。

短答試験直前期間を除き、論文対策(青本趣旨インプット)にほとんどの時間を費やしました。

引用元:https://www.shikaku-square.com/congrats/8

結果的には、この青本趣旨インプットが、短答、論文、口述、全ての試験において、勝因になったように思います。

青本講座の評判のよさが目立ちます。

青本というのは、特許庁が公開している工業所有権逐条解説のことですね。

青本は、特許法などの条文の趣旨を解説したテキストです。

弁理士試験には非常に重要なテキストですが、文章の膨大さ・読みにくさから毎年多くの受験生を苦しめています。

資格スクエアの青本講座を選ぶかどうかは別としても、青本を一人で読むよりも講師からポイントだけ教わった方がはるかに効率的です。

ネガティブな評判として声が聞き取りにくいというものがありました。

「本当のところはどうなんだろう?」と気になったので、体験講義で確認しましたが、講義の音声は問題なく聞こえました。

受講生からの不満を受けて、資格スクエア側でノイズカットして対策したのかもしれませんね。

講師の評判

菊池先生はあれもこれも暗記しろという、暗記重視の授業はしません。

引用元:https://www.shikaku-square.com/congrats/52

条文の趣旨を考える授業をして下さいます。

菊池先生は「条文の趣旨をおさえていれば、わからない問題がでても、この条文の趣旨からすればこのような規定になっているはずがないから答えは〇だ、というように答えを導けるようになる。」と授業でおっしゃいます。

まさしくその通りでした。 記憶力が良くない私でも短答式試験を突破できたのは、菊池先生の授業のおかげだと思います。

林先生は行き当たりばったりの書き方でなく、措置等を全て挙げた上で、問題文に応じていらないものを削っていくという書き方を教えてくださいました。

引用元:https://www.shikaku-square.com/congrats/52

この書き方をすることで項目落ちをすることが少なくなります。

資格スクエアの弁理士講座は、菊池講師、林講師が担当しています。

体験講座で両講師の講義を受けましたが、大手予備校と遜色なく、分かりやすい講義だと思いました。

声も聞きとりやすかったです。

講師が話している姿はこちらで確認できます。

弁理士が資格スクエア無料講義を受けてみた

資格スクエアのウェブサイトから会員登録して、入門講座、特許法などの4講義を無料で体験することができました。

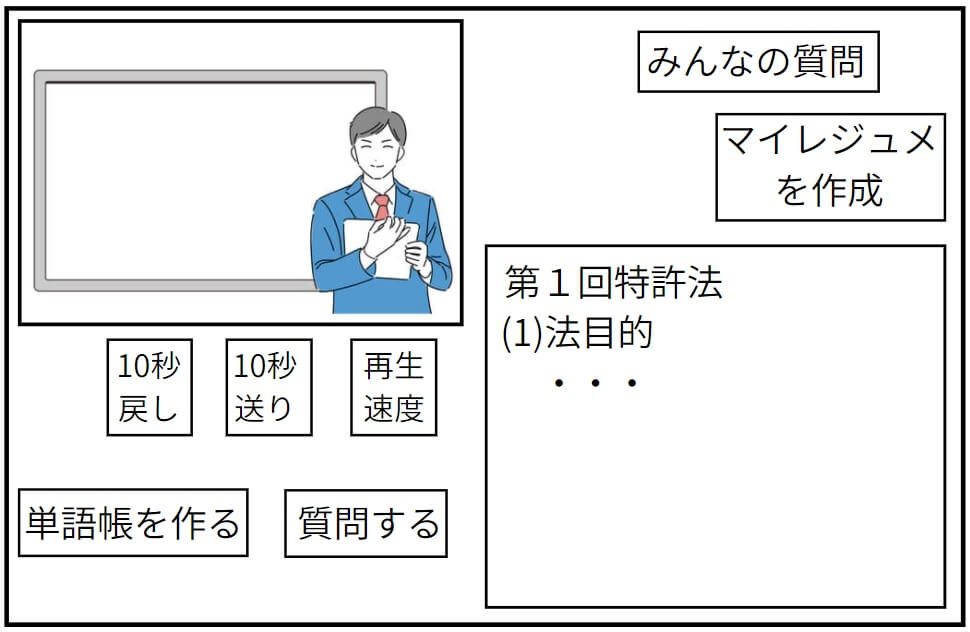

著作権の関係で講義画面を直接お見せできませんが、イメージは以下のとおりです(かなり簡略化しています)。

講義を受けた感想を簡単にまとめてみます。

講義についての感想

- 無料体験した限り、大手予備校と質的に遜色ないと思われた。

- 受講生の前で収録されており、質疑応答もあるので、ライブ感があって飽きない。

- 音声はよく聞こえた。

- 再生速度は1.1倍、1.2倍、1.3倍・・・3.0倍まで対応可能。速度を上げてもよく聞こえた。

レジュメについての感想

- 画面内のレジュメにマーカーを引いたり、書き込みできる。クラウド上に保存できて便利。

- ディスプレイのサイズ的にスマホでの閲覧は辛そう。タブレットかPCで学習したい。

質問機能などについての感想

- 講義ページ内の質問ボタンから手軽に質問できるのが便利。

- 他の受講生からの質問も閲覧できる。ハイレベルな質問もあり、勉強になる。

- 質問への回答は即日ではないが、数日以内にはされているようである。回答までのタイムラグは気にならないレベルと思われる。

- クラウド上で単語帳を作る機能があるが、個人的にはなくてもよいと思った。アウトプットは過去問や問題演習で行えばよい。

資格スクエア弁理士講座のコース

資格スクエア弁理士講座のコースを紹介していきます。

なお、資格スクエアの講座は全てオンラインコースであり、通学コースはありませんので、注意してください。

① 基礎・短答対策・論文パック

基礎・短答対策・論文パック は、これから勉強を始める初心者が弁理士試験に最終合格するまでに必要な講座のパックです。

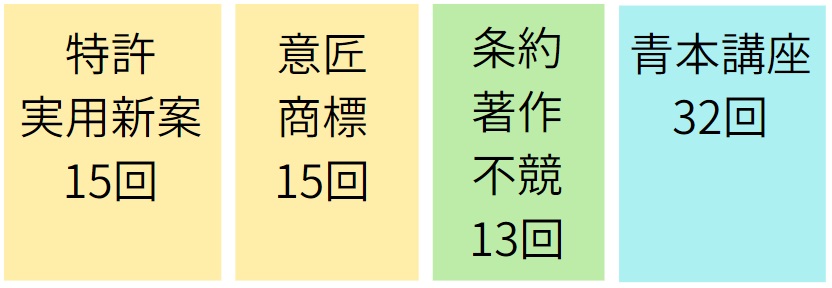

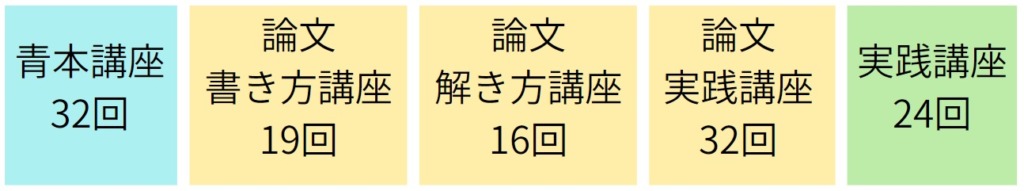

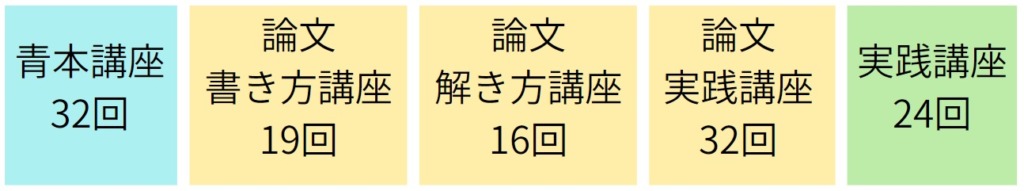

基礎・短答対策・論文パックには次の講座が含まれています。

基礎講座

基礎講座は、弁理士試験の全科目(選択科目を除く)の基礎固めをする講座です。

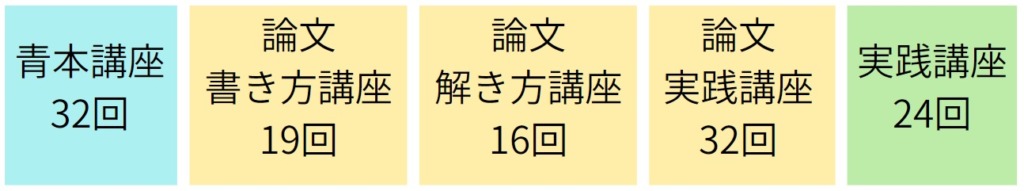

他の予備校の基礎講座にはない資格スクエアならではの特徴は、工業所有権逐条解説(通称・青本)を解説する青本講座が含まれることです。

青本とは特許法などの条文の趣旨(意図)を解説した特許庁公式資料です。

青本は弁理士試験の最重要テキストのひとつですが、初学者には難しいため、勉強が進んでから取り組むのが普通です。

しかし、資格スクエアの青本講座では重要箇所のみを抽出し、嚙み砕いて解説することで、初学者にも理解できるようにしています。

重要な勉強に早く取り掛かれるのが青本講座のメリットです。

短答対策講座

短答対策講座は、短答試験の過去問を使った対策講座です。

過去問を事前に解いてから参加するゼミ形式となっています。

受講後には問題演習機能を使って知識をしっかりと定着させることができます。

論文対策講座

論文対策には知識も必要ですが、論文答案の書き方を身につけることが最も大切です。

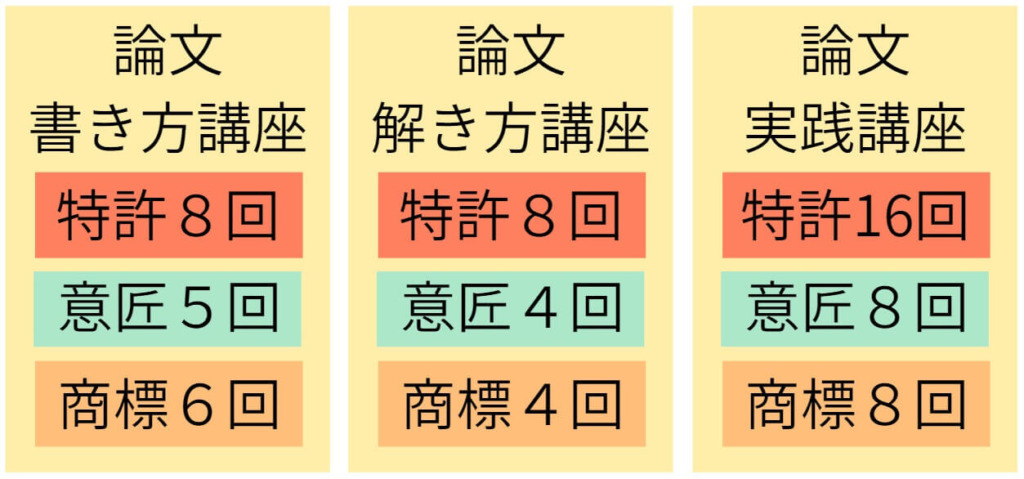

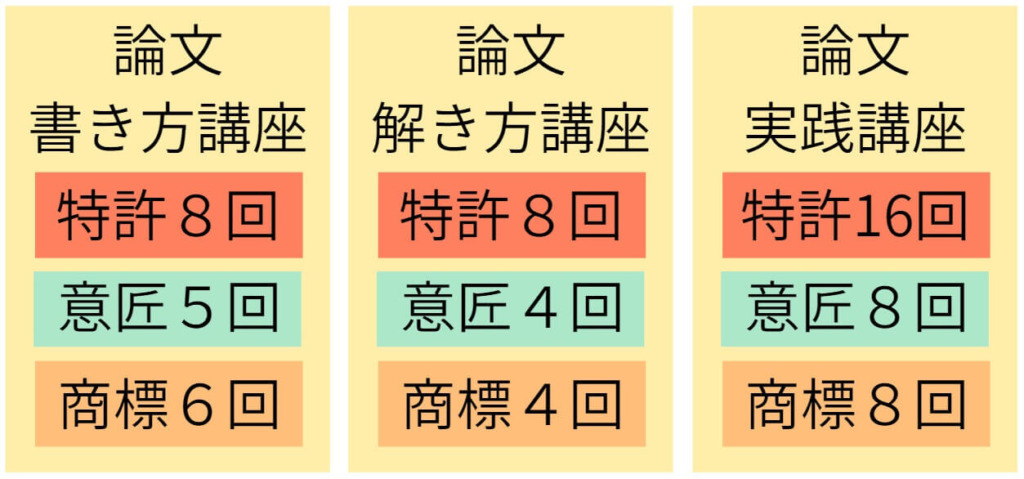

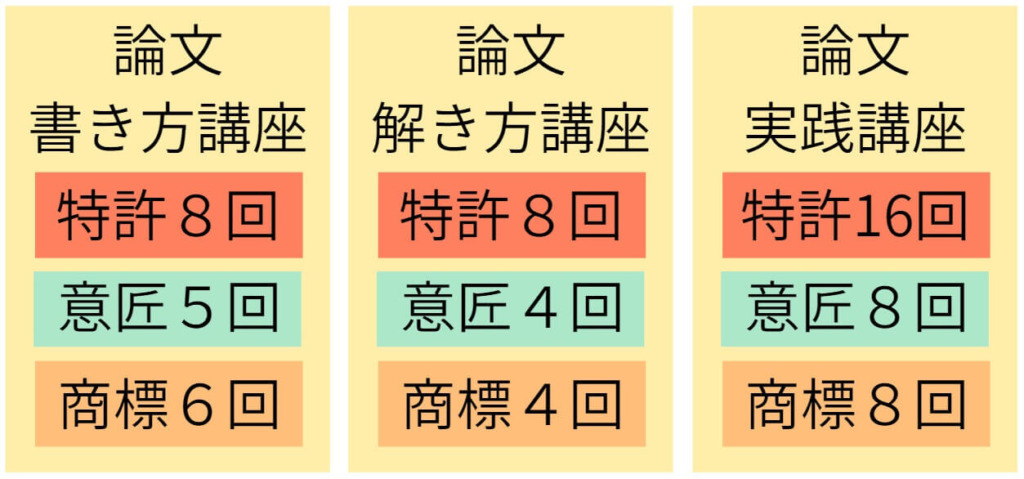

論文対策講座では次のの3ステップでじっくりと論文試験の本質を学んでいきます。

- 書き方講座

書き方講座は、論点について点数が乗る記載をするための講座です。

例えば「補正書の提出」という論点では、提出する人・時期、提出したことによる効果などの配点項目を押さえた記載を学びます。

これにより、記載不足による減点を回避し、点数を伸ばすことができます。

- 解き方講座

解き方講座では、答えるべき論点を漏らさずに抽出する訓練を行います。

問題を4つにパターン化して、パターンに合わせた答案構成が身につけます。

これにより、論点を漏らすことなく確実に網羅でき、解答スピードも向上します。

- 実践講座

実践講座では、事前に論文試験の問題を解き、解説を聴いて答え合わせをして学習を進めていきます。

全32回のボリュームで実践経験を十分に積むことができます。

② 論文対策パック

論文対策パックは、短答試験に合格し、論文試験の勉強をしている受験生が対象の講座です。

論文試験に関係する青本講座、書き方講座、解き方講座、実践講座が含まれています。

実践講座では、24回分の添削を受けることができます。

③ 論文添削ゼミ

特許1回、意匠1回、商標1回の論文添削と解説講義がセットになった講座です。

論文試験のアウトプットを重点的に学習できます。

ただし、回数が少ないので、論文対策講座や他の予備校の模試などと併用するのがよいと思います。

資格スクエア弁理士講座の料金

資格スクエアの料金は、他の大手予備校よりも格安です。

オンライン学習に特化し、教室などの設備が不要なため、低価格が実現できているのだと考えられます。

| 講座 | 金額 | 割引 |

| 基礎・短答・論文パック | 265,000円 | 他の予備校から乗り換えると15~30%OFF |

| 論文対策パック | 159,000円 | |

| 論文添削ゼミ | 16,500円 |

割引の条件などの詳細は資格スクエア公式サイトからご確認ください。

資格スクエア弁理士講座の講師

菊池徹 講師/弁理士

菊池講師の経歴は次のとおりです。

平成2年 弁理士試験合格

平成3年~ 日本大学法学部法学研究所 講師

平成6年~ 弁理士会の様々な組織で委員長などを歴任

平成19年~ 日本大学生産工学部 非常勤講師

平成31年~ 国士舘大学大学院 総合知的財産権法学研究科 非常勤講師

?年~ 菊池国際特許事務所 所長

また、多数の書籍の出版に携わる。

三省堂「知的財産法辞典」、三省堂 「コンサイス法律用語辞典」、マスターリンク「知財コアブック」、三協法規出版 「ブランド管理の法実務」、レクシスネクシス・ジャパン「商標法コンメンタール」

経歴から分かるように菊池講師は弁理士実務の傍ら、教育活動を長年継続してます。

老舗の受験機関(代々木塾)での指導経験もあり、短期合格者を多数輩出してきたとのことです。

菊池講師はベテラン講師の名にふさわしい信頼できる指導者だと思います。

その講義スタイルは暗記ではなく理解、無駄を排除した効率的な授業をモットーにしています。

林哲彦 講師/弁理士

林講師は平成26年に弁理士試験を合格し、現在は都内特許事務所に勤務する弁理士です。

受験生時代は菊池講師の指導を受けるとともに、自身でも効率的な勉強方法を研究・開発してきたとのことです。

弁理士試験の天王山である論文試験の講座を任されていることから、かなりの実力者であることが伺えます。

資格スクエア弁理士講座のサポート制度

オンライン学習には、通学と比べて質問がしにくいという弱点があります。

資格スクエアではオンライン学習の弱点を補うサポート制度が用意されています。

勉強計画のアドバイス

勉強計画の立て方、学習のペースなどに関する相談は専任スタッフが受け付けています。

個々の事情を考慮した適切なアドバイスを受けることができます。

講義への質問

講義で分からなかった点は「質問ボタン」で簡単に質問できます。

オンラインで講師や合格者から質問に対する回答が届きます。

講義の視聴期間であれば質問回数に制限はありません。

フォローアップイベント

講師と受講生が集まるフォローアップイベントが定期的に開催されています。

イベントでは受講者からの悩みに講師が答えたり、個別相談を利用したりすることができます。

ただし、開催地が東京であることに注意してください。

まとめー資格スクエア弁理士講座はおすすめか?

以上の資格スクエアに関する情報をまとめます。

- 合格者からの評判はよいが、受講者から気になる意見も見られた。無料講義体験で講義の様子を見るのがおすすめ。

- 料金は大手予備校よりも格安。

- オンライン学習の弱点を補うサポート制度が充実している。

「料金面を重視する人」、「全てオンラインで学習することに抵抗がない人」には資格スクエア弁理士講座がおすすめです。

一方、「料金が高くても合格実績が豊富な予備校がよい人」、「通学コースも視野に入れている人」にはLECかTACがおすすめです。

コメント