弁理士試験対策で避けては通れない青本(工業所有権法逐条解説)。

青本に書かれた条文の趣旨、用語の定義などは弁理士試験に頻繁に出題されます。

しかし、2000を優に超えるページ数に毎年大勢の受験生が苦しんでいます。

中でも最悪なのは初学者が青本を頭から読んで挫折してしまうことです。

青本を開く前にこの記事を読んでください。

弁理士イシワカが青本の正しい読み方・使い方を丁寧に説明します。

青本の読み方3ステップ

青本の読み方は次の3ステップが基本です。

①辞書的に青本を読む

「読み方」と言ってもいきなり頭から読まないでください。

その理由は2つあります。

- 青本は条文番号順で記載されており、勉強に適した配置になっていないこと

- 最初のうちは重要な箇所が分からないこと(試験には要らない記載も多い)

勉強は予備校のテキストと過去問演習を軸に行い、青本を辞書的に利用します。

勉強した条文を青本で調べ、条文理解を深めるようにします。

辞書的に青本を読むことで、学習しやすい順序で勉強でき、どの箇所が試験に出題されているのかが分かります。

②調べた箇所にマーカーで線を引く

ステップ①を行うときにマーカーで青本に線を引いてください。

同じページを次に開いたときに重要箇所を一目で分かるようにするためです。

線を引くのは、条文本文以外の箇所([趣旨]や[字句の解釈]など)であり、かつ演習問題や過去問で問われている箇所です。

条文本文以外としたのは、条文本文は法文集をベースに勉強した方がよいからです。

また、何となく重要だと思った箇所ではなく、出題されている客観的に重要な箇所に線を引いてください。

色分けは自由でよいですが、趣旨は赤、定義は青、法改正は緑というようにルールを決めておくと分かりやすいです。

③通しで青本を読む

予備校の講座パックが終わった後など、勉強が一区切りついたタイミングで最後のステップです。

この時点で重要箇所をマーカーで塗った青本が手元にあるはずです。

いよいよ第1条から青本を通しで読みます。

マーカー箇所を復習しながら、勉強漏れの重要箇所にマーカーを塗っていきます。

この段階まで勉強が進んでいれば、線を引くべき箇所を判断できるはずです。

また、重要でない箇所を読み飛ばすこともできるので、思ったよりも時間はかかりません。

以上の3ステップで青本を効率的・網羅的にマスターすることができます。

「青本はいらない」が嘘である理由

弁理士試験合格者の中にも青本はいらないという人がいるようです。

「いらない」の意味が青本を買わなくてもよいということなら一理あります。

PDFデータでも青本の勉強は可能だからです。

しかし、青本の勉強をしなくてよいという意味で言っているのであれば、答えはNOです。

彼らの主張はおおよそ次の3つですが、それぞれに反論できます。

テキスト・過去問でカバーできる → ×勉強漏れがある

青本はテキストや過去問の解説でよく引用されています。

重要箇所は引用されているので、青本を改めて勉強する必要がないという主張です。

しかし、重要箇所を全てカバーできている保証はありません。

よほど多くのテキスト、過去問、予想問題などをチェックしないと、勉強漏れが心配です。

時間効率が悪い → ×頭から読まなければよい

2つ目は2000ページ以上の青本を読むのは時間効率が悪いという理由です。

確かに頭から丹念に読むと、いくら時間があっても足りません。

しかし、上記の3ステップで述べたように、辞書的に勉強してから通しで読むことで効率的にマスターすることは可能です。

時間効率が悪いのは全文を丁寧に読み過ぎているからです。

青本まで手が回らない → ×少なくとも口述試験前に時間がある

忙しい中、短期合格を目指す人は青本まで手が回らないと言います。

弁理士試験合格に必要な勉強時間は平均3000時間と言われており、特に論文試験までは余裕がありません。

実際、論文試験までに青本の勉強が完了しないかもしれません。

しかし、論文試験終了から口述試験までであれば時間的な余裕があります。

もし論文試験までに青本が終わらなかった場合には、口述試験前に完成させればよいです。

口述試験では知識の精度が要求されますので、勉強漏れをなくすことに大きな意味があるからです。

青本の入手先

青本は3種類の媒体(PDF、書籍、アプリ)で入手できます。

PDF版 → 特許庁サイトで無料ダウンロード

青本のPDF版は特許庁サイトの下記ページから入手可能です。

一括ダウンロードできますが、ページ数が多くスクロールしにくいので注意してください。

法域ごとに分けてダウンロードした方が使いやすくておすすめです。

また、印刷するなら厚さ的に製本は必須です。

自分で製本するには枚数が多いので、キンコーズなどの業者に依頼するか、書籍版を購入した方がよいでしょう。

書籍版 → ネット通販か大型書店で購入

書籍版はAmazonなどのネット通販か、ジュンク堂などの大型書店で購入できます。

中古で買うこともできますが、安い青本はほとんどが古い版なので注意してください。

弁理士試験に古い情報は厳禁です。

もうひとつの注意として書籍版は重く、かさばります。

自宅で勉強するなら使えますが、持ち運びたいなら分冊しましょう。

分冊作業中にページがバラバラになりやすいため、業者に依頼するのが安全です。

ただし、初めから分冊するつもりなら、そもそも書籍版で買わない方がよいです。

書籍版は高いので、PDFデータ又は自分で印刷した紙を業者に持ち込んだ方が安上がりです。

なお、法域ごとに分冊した場合、おおよそ下記の厚さになります。

| ページ数 | 厚さ(表紙を除く) | |

| 特許 | 456 | 3.88 cm |

| 実用新案 | 144 | 1.22 cm |

| 意匠法 | 128 | 1.09 cm |

| 商標法 | 276 | 2.36 cm |

| その他 | 114 | 0.97 cm |

アプリ版 → 最新版が出るまで待つこと

青本のアプリ版は下記から入手できます。

ただし、最新の21版ではないので注意してください。

アプリ版を使うなら21版がリリースされるのを待ちましょう。

〔第20版〕『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』ブラウザ 書き込み青本アプリ

予備校の青本講座

ひとりで青本を勉強するよりも教えてもらいたい方は、予備校の青本講座を利用しましょう。

青本の単科講座は大手予備校のLECで開かれています。

LECの青本講座

青本解釈指南[第21版対応]

法学部出身の本格派・佐藤講師による音声のみの講座です。

3時間×45回のボリュームですが、音声なので通勤中や家事をやりながらなど隙間時間を使って学習できます。

法域・章ごとに購入することもできるので、苦手な分野だけ利用するのもアリです。

青本論文問答[第21版対応]

論文対策として青本を学習したい場合におすすめの講座です。

3時間×30回で論文試験に使える知識が学べます。

こちらも担当は佐藤講師です。

資格スクエアの青本講座

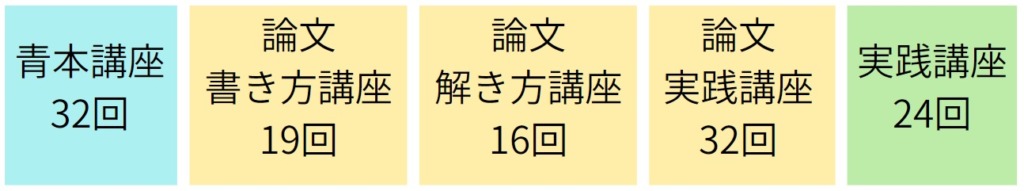

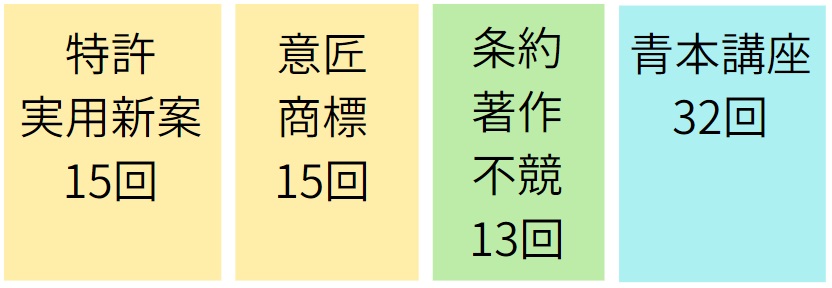

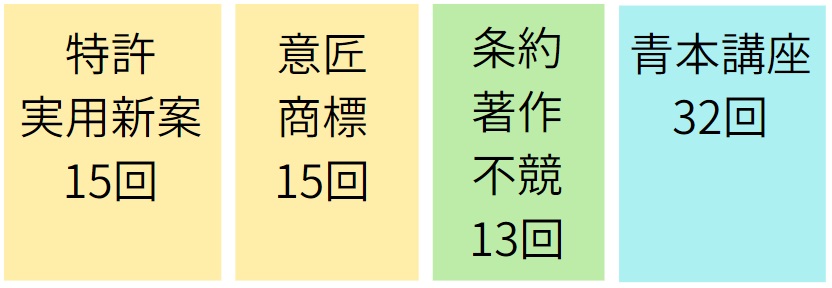

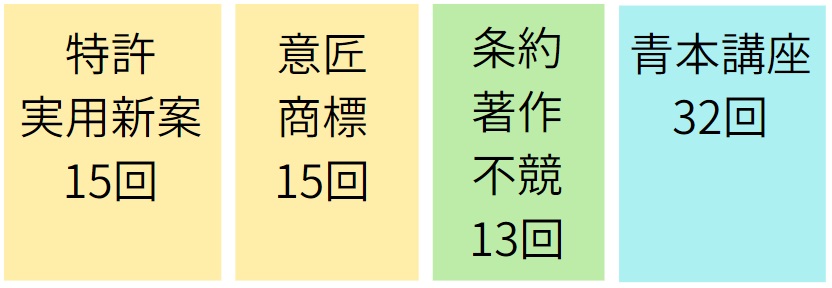

また、単科講座ではありませんが、オンライン専門の資格スクエアにも青本講座(32回)があります。

初学者でこれから基礎固めをしたい方や、集中的に論文対策したい方が青本を勉強するのに最適です。

基礎講座

論文パック